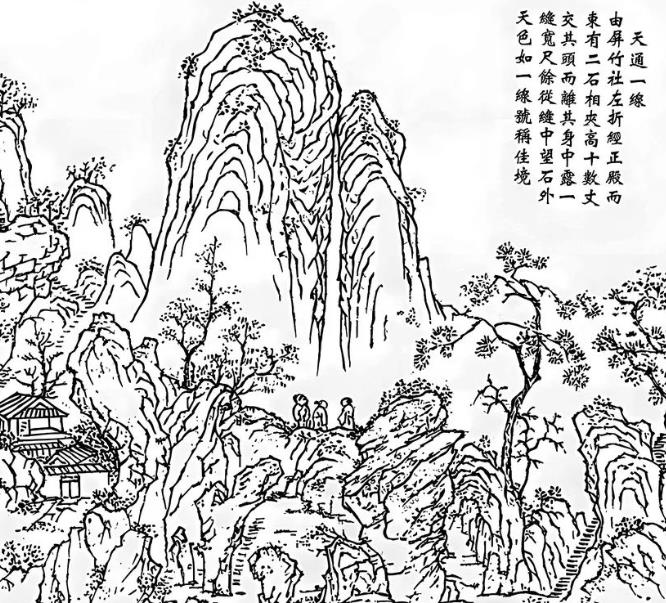

云臺山二十四景——天通一線

為了讓廣大讀者更深刻地了解“云臺山二十四景”,我們邀請了連云港歷史人文方面的專家,從人文、歷史、地理、典故、文化、詩詞等方面闡釋“云臺山二十四景”,讓更多的人了解連云港的歷史文化,傳承連云港人文精神。今天推出第十一景——天通一線。

黃申瑾《圖二十四景》寫道:“由屏竹社左折,經正殿而東,有二石相夾,高十數丈,交其頭而離其身,中露一縫寬尺余,從縫中望石外天色如一線,號稱佳境。”

這一景觀在如今花果山景點一線天。

“天通一線”是一處天然景觀,由巨石和洞穴組成,也被稱作“一線天”,顧乾在羅列云臺山景觀時,將其列入三十六景,名“石壁洞天”,在三元宮大殿東側,海天洞近左下方。

一線天是兩塊十幾米高的天然巨石對峙相接、相互支撐交夾形成的一條狹窄的縫隙通道,狹縫寬僅尺余。在一線天中,仰首上望,窄縫如窗,一線天光照徹洞腹,天成一線,令人目眩。“天通一線”氣勢之大,深奧奇特,石壁之峭,都是國內其他景區的“一線天”無法比擬的。一線天隙縫間居然還有石蹬道鋪陳,但因小道狹窄,僅能容一人通過,甚至一人通過時,兩肩也會和石壁“親密接觸”。進入巨縫中,涼爽宜人,抬頭仰望可以看到頭頂露出的一線藍天,堪稱佳境。

前人有詩贊它:“撐開半壁斜陽影,露出中間一線天”。清人程枚詩曰:“石壁交相合,天光一線明,恍疑仙境隔,微覺閬風生。”

從一線天入口步入,里面彎彎繞繞,不停鉆洞,道路回旋,處處相通,忽上忽下,若無外面一圈青石板路,那其中道路讓人很難摸清。炎熱天氣進入洞中,如同到了空調房間,涼風自來,暑氣全消,真是“欲訪渾無路,相看或有情,更聞空洞里,仿佛有棋聲。”

明代顧乾、清代程枚、民國張百川等文化人留下許多關于“一線天”的詩作。

在“花果山”石及天然碑的不遠處,有一處由巨石和洞穴組成的景點。在古代,被稱作“天通一線”和“石壁洞天”,后人習慣稱為“一線天”。一線天是由兩塊幾十米高的巨石,互相支撐形成一條狹窄的通道,人在蜿蜒的通道中行走,可以看到頭頂露出的一線藍天。

傳說《西游記》的作者吳承恩,在創作《西游記》時,曾在這里小憩納涼。如今,游客在一線天里來回鉆洞,道路回旋,處處相通,忽上忽下,忽隱忽現,只能聽到人的說話聲,卻看不見人的蹤跡。尤其是炎熱天氣,進入洞中,如同到了空調房間一樣,涼風自來,暑氣全消。

今天,在遠處山腰眺望一線天,這里就是著名的景點“八戒石”。八戒石形體巨大,遠看像一個戴著僧帽的“豬八戒”。它拱著嘴,瞇著眼,耷拉著耳朵,給人一看仿佛在綠樹叢中呼呼大睡呢。

游花果山時,穿過九龍橋一路向上,經過墨香小徑、天然碑等景點后,便來到了號稱鬼斧神工的一線天。顧乾在三十六景中稱其為“石壁洞天”,黃申瑾在二十四景中叫它“天通一線”。

據《云臺新志》載:“三元圣殿,東有二石相對,高數十丈,兩峰欲合,中露一線天光,旁有嘯云、朝陽諸洞。承露石、說經臺并在左右側。其間名人題刻最多。”這一線天曾被吳承恩用在取經途中,增加行路的難處,可見當時吳承恩穿過一線天時也感受到了它的崎嶇與神奇。

關于吳承恩與一線天,在云臺山地區有幾個傳說,其中一個最有意思的,還關聯到二師兄八戒。那就是八戒石的傳說,在吳承恩那個時候,八戒石還不叫八戒石,而是被通俗地稱為豬頭石。這豬頭石就是遠觀一線天時呈現的象形狀態。

據當地老人講,當年,吳承恩在云臺山上寫《西游記》,寫累了或是沒有靈感時,就會在山上轉轉看看。有一回,他遇到一個老獵人,老獵人認識這個寫書的先生,就笑瞇瞇地跟他說:“不會看,滿山轉;要看景,找人領。”

這明顯話里有話,吳承恩忙作揖施禮,請老獵人帶路看景。老獵人也不推辭,就領著吳承恩,往山下面一處山洼走去。走著走著,老獵人忽然說:“到啦。”吳承恩急忙停下腳步,左右看去,并沒有發現什么風景。老獵人說:“先生,轉過身來,順我手指的方向,朝上頭仔細看!”

吳承恩便轉身、抬頭看去,果然看到了奇景,在一座說高不高,說矮又不矮的嶺子尖上,頂著一塊好大好大的石頭,這塊大石頭的樣子活像一個大豬頭,嘴巴撅著,眼睛瞇著,大耳朵耷拉著,好像正在睡覺。

老獵人告訴吳承恩,那大石頭有個名字,叫“豬頭石”;只有站在這山洼看,才像豬頭的模樣,別處看不像。

吳承恩連聲贊嘆說:“奇景!奇景!”老獵人又是“嗤”地一笑說:“光看不聽,等于白跑。”一聽這話,吳承恩忙又作揖施禮,請老獵人講講豬頭石的故事。

老獵人便又開始給他講故事:

相傳云臺山上有七十二洞,洞洞有妖精,其中一個洞里,住著一頭野豬精,相貌丑陋,又懶又饞,還沒本事,其他各洞妖精都瞧不起它,還總欺負它。時間長了,野豬精受不了,它打定主意要練本事,揍回去。

說干就干,這野豬精先動手給自己做了個九齒釘耙作為武器,然后就練起了功夫,練了八八六十四天,覺得自己很厲害,就去罵陣。其他妖精們立即出來應戰,野豬精舞動釘耙和眾妖對打。可惜寡不敵眾,雖說打死了幾個小妖,但自己也精疲力竭。最終只能狼狽逃竄。

妖精們哪能饒了它,立即包抄過來。正在危急關頭,正巧山中石猴精從外面回山,聽到喊聲,抬頭一看,見許多妖精追打野豬精,心想:這不明擺著欺負人嗎!便沖上去舉棒就打。石猴精很厲害,沒費多大勁,就把眾妖打散,逃命去了。野豬精得救后,感激不盡,就跟定了石猴精,一口一個“猴哥”,叫得那叫一個親。

自從認了厲害的大哥,野豬精放心了,又懶又饞的本性壓不住了,睡了吃,吃了睡,吃飽睡足以后,就跑到天池去洗澡。這天池是仙女洗澡的地方,野豬精以往根本不敢來,這會依仗本領高強的“猴哥”撐腰,膽子肥了,天天來洗澡,氣得眾仙女紛紛跑到王母娘娘跟前告狀。王母娘娘一生氣,就派東海龍王三太子來捉拿野豬精。

那龍王三太子架著云頭,到天池上空朝下一看,只見野豬精挺著個大肚皮,躺在池里打呼嚕。三太子不由來了火,跳下云頭,大喝一聲:“丑八怪,找打!”“啪”就是一鞭子,正好打在野豬精的肚皮上。野豬精疼醒了,見龍王三太子打他,也來了火,“呼”竄出天池,抄起九齒釘耙和龍王三太子對打起來。這一仗,從晌午打到傍晚,打得野豬精精疲力竭,渾身是傷,逃到嶺子尖上睡覺。不想一覺睡下去,再也沒醒,就變成了“豬頭石”。

吳承恩聽著這個故事覺得很有意思,靈感也來了,于是野豬精就成了《西游記》里又懶又饞的二師兄。

這豬頭石也就慢慢變成了八戒石。

掃一掃打開當前頁