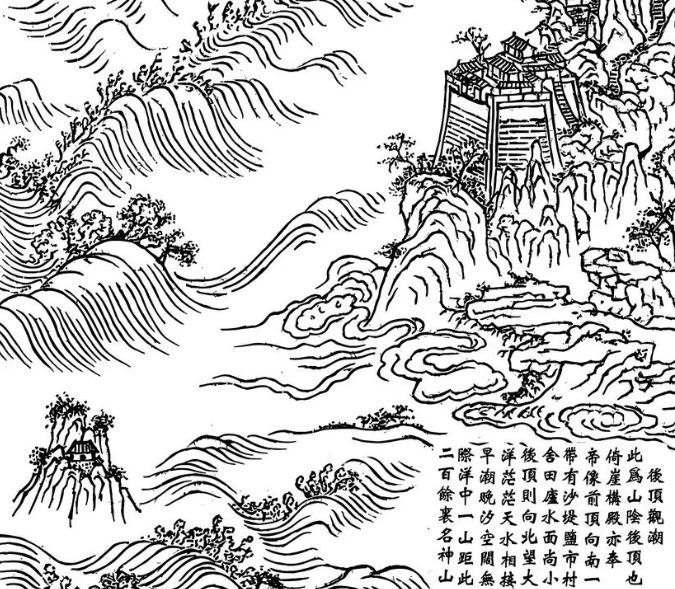

云臺山二十四景——后頂觀潮

為了讓廣大讀者更深刻地了解“云臺山二十四景”,我們邀請了連云港歷史人文方面的專家,從人文、歷史、地理、典故、文化、詩詞等方面闡釋“云臺山二十四景”,讓更多的人了解連云港的歷史文化,傳承連云港人文精神。今天推出第九景——后頂觀潮。

黃申瑾《圖二十四景》: “此為山陰后頂也,倚崖構殿,亦奉帝像,前頂向南一帶,有沙堤鹽市、村舍田廬,水面尚小。后頂則向北,望大洋茫茫,天水相接,早潮晚汐,空闊無際。洋中一山,據此二百余里,名神山。”

這一景觀在云臺山后頂,即金牛頂。

曾有金姓、牛姓二人于花果山后頂山側金牛洞修行,故名金牛頂。清人程宗城《過后頂》詩云:“芒鞋踏遍古云臺,又見峰巒萬仞開。拔地奇松撐翠蓋,接天飛瀑響晴雷。”足見這里景色之特別。

后頂曾有著名的北海觀音寺,侍奉三元大帝和觀音,住持為清風和尚,這個清風和尚是一位得道高僧,他曾寒來暑往立于危崖石上參禪,據說多年不食人間煙火,僅靠松柏之葉充饑,日久,石生足痕如鐫,不日旁又生菩提樹一株。后世稱其為“立禪石修煉者”。

清順治年間,朝廷封山禁海(裁海),人去樓空,古剎大多坍塌,至今尚可見殿址遺存。這里還有石刻多處,至今仍存。

清康熙年間,云臺山尚四面環海,在康熙五十年后漸次退海成陸。嘉慶道光年間南面仍有半海,因南側海退灘涂顯現,以板浦為中心鹽業盛行,于是如黃申瑾所言“前頂向南,一帶是沙堤鹽市,村舍田廬”,即可見一塊塊鹽田,鹽場茅舍,河舟運鹽場景。此時山西面有海峽,山北、東皆為大海,即所謂“望大洋茫茫,天水相接,早潮晚汐,空闊無際”。

嘉慶年間奉派到兩淮主持鹽務的謝元淮有《金牛望海》詩云:“山高地易隘,寺西獨幽曠。朐陽百里間,最高此莫抗。大海浮圓穹,長風送遠浪。天地如同流,元氣資鼓蕩。”寫出了“后頂觀潮”的壯美之景。

云臺山中有“前頂”和“后頂”之分,青峰頂為前頂。在玉女峰東面,有一山頂,被稱為“后頂”,也叫金牛頂。后頂有“金牛洞”,又稱呼為“二仙洞”,相傳在古代有金、牛二人在這里修煉而得名。

后頂北崖下,在宋代有“倚崖構殿”,內奉三元,人稱三官廟,明為“大士禪院”,內奉觀音,地方稱為“北海觀音寺”。清初“栽海”,云臺廟宇遭空前洗劫,“大士禪院”被毀。在清時,先后修復又被毀。大士禪院已蕩然無存,后久緩未修。

崔應階的《云臺山志》載有一首凌廷堪的五言律詩:蒼茫連碧海,極目望悠悠。浪涌黿鼉伏,波翻日月浮。奔騰吞遠嶼,出沒亂虛舟。試問逍遙客,何如水上鷗。講的就是這個景觀。

后頂的重點是觀潮,在古時,人們站在后頂向北看海,大海一片茫茫,只見天與海水交界無邊相接,早潮晚汐,空闊無際。今天,大海雖已東退,壯闊的海潮景觀已經不復存在,成為歷史。但是,山腳下的良田千頃,綠樹成蔭,一排排民居,一派繁榮景象。今天,后頂這里仍不失為一處優美的景點。

明清時期,云臺山還是浮于海中的島嶼,因此地處云臺山北麓絕頂的后頂便面向深海,每到風暴來臨之時,海上驚濤駭浪,場面蔚為壯觀。因此黃申瑾將其列入了“云臺山二十四景”中,名“后頂觀潮”。

黃申瑾圖說中“倚崖構殿”的觀潮勝境是指哪里呢?據史籍記載,此處便是號稱與前頂“三元宮”遙相呼應的后頂“北海觀音寺”。如今,那里只剩下斷壁殘垣,不過仍是訪古的好去處。

這座始建于明代萬歷年間的北海觀音寺曾名“大士禪院”“金佛禪寺”。清順治十八年(公元1661年),清廷為杜絕沿海居民支持鄭成功等反清勢力,下令將包括海州在內的沿海居民遷往內陸,史稱“遷海”或“裁海”。

清《嘉慶海州直隸州志》載:“順治十八年,兵部尚書蘇納海等會閱江南沿海地方,將各島所住村莊遷移內境,云臺山以向在海中,一并禁為界外。”一同遷往內地的不僅是當地居民,就連出家之人也一并算在移民之列。北海觀音寺也因此人去樓空。據《云臺新志》記載,起初后頂曾是供奉三元大帝的觀宇,而到了康熙十六年(公元1677年)“復海”之時,這里已變成了供奉觀音的道場。

《云臺新志》中記載的北海觀音寺是這樣的:“觀音寺,一名倒座崖,在青峰頂之后,面北俗稱為北海觀音。白鶯、紫竹常現云中。開山僧無相立山巖一石上,三年,腳痕深寸許,旁生菩提樹一株,今名其石曰立禪石。”

“白鶯”“紫竹”是南海觀音的象征,此二物出現在后頂的觀音寺,可見當時此處是非常靈驗的觀音道場。

據《云臺山志》中收錄的《無相上人傳》一文記載,云臺山開山祖師俗家名叫謝淳,號守庵,法號德證,淮安府山陽縣(今江蘇淮安)人。萬歷十五年(公元1587年),謝淳毀家建廟,創建三元宮。萬歷十六年,淮海地區遭遇荒年,百姓流離失所,謝淳以工代賑。至萬歷二十四年(公元1596年)三元宮落成,從此,云臺山金碧奪目,聲名遠播,成為佛教圣地。

“其時,云臺附近寺觀,無相次第修整,皆金碧雕華,照耀巖谷。”《云臺新志》中盛贊其為“云臺開山”之“首功”。“立禪石,在倒座崖側。趙續志:開山僧無相,立一石上,不避風雨,但食松枝,如是者三年,腳痕深入石骨。后所立石旁,生菩提一株。”清道光十六年,時任兩淮鹽運使司海州分司運判的謝元淮在《養默山房詩鈔》中曾在收錄有一篇題為《倒座崖》的五言詩,詩中同樣提到了“立禪石”的典故:“昔有立禪僧,三年立此處。蘭若竟煥然,側生垂寳樹。”

在今天后頂北海觀音寺遺址旁的一塊崖壁巨石上,一個足形凹槽赫然醒目,據說這便是史料中津津樂道的“立禪石”,古人認為,這處凹槽便是開山僧無相“腳痕深入石骨”留下的足印。事實上,這僅是一處鬼斧神工的自然遺跡而已,至于“旁生菩提樹一株”,如今也未見其樹,或許只是為了證實無相禪師佛法超群的象征。

北海觀音寺雖然久已毀圮,波濤洶涌的大海也遠去多時,但直到今天,這里仍是許多金石書法愛好者經常光顧的“勝境”。據市文保志愿者考證,目前在北海觀音寺周邊巖壁上,至今仍完好地保留著19處摩崖石刻,其中明代4處、清代4處,民國1處,剩余的10處因沒有落款,無從判斷其年代。

據悉,這九處帶有明確紀年落款的石刻中,明代集中在崇禎二年(公元1629年)至崇禎十年(公元1637年)間,其內容多為觀潮覽勝的應景之作。清代的4處則皆為康熙三十三年(公元1694年)所刻,由此推測,自康熙十六年(公元1677年)“裁海”令撤銷后,北海觀音寺始終處于荒廢狀態,并未像前頂的三元宮那樣得以復修。

康熙三十三年,海州知州萬蕭裔與司訓楊廷鎮前來訪查古跡,對于后頂如此壯美的風景,二人分別留下了“崩云”“氣象萬千”“移我情”等榜書佳作。而對于觀音寺的毀圮,二人既表現出對舊時后頂勝境的追憶,又對當時的時局有著些許無奈。詩曰:“攀磴尋云壑,仙蹤憶古初。寺虛鐘渺渺,海末日徐徐。島霧迷輕楫,旋煙滅舊墟。何處閑事靜,蓑笠狎畊漁。”

掃一掃打開當前頁